|

現代インドを考える

|

現代インドは大きな転換点にあります。著しい経済成長により社会状況は大きく変わりました。消費社会も拡大し、街にはモノがあふれかえっています。しかし、その一方で人々は新たな苦悩に直面しています。ストレスを抱える中高年の増加、若者の自殺率の上昇…。インドの中間層・富裕層は豊かさゆえの問題を抱えはじめています。現代のインドをわかりやすく解説します。

|

教員:

中島 岳志 (公共政策大学院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

豊平川が注ぐ石狩川河口付近の海辺から花をたずねながら源頭のハイマツ帯までさかのぼってみます。湿った低地には沼と共に湿地の植物、扇状地上に広がった札幌市市街地は帰化植物がほとんどなのでここはパス。代わりに周囲の藻岩山や桜山、柏ヶ丘などを尋ねて中流域の山間部へ。定山渓付近で幾つかの支流を分け、その源頭部は標高1000メートルを超える山が連なっていますが、基本的に山頂部はハイマツ帯。遅くまで残雪の見られる所には思いがけないお花畑が・・・。豊平川を囲む地域に固有種こそありませんが、山あり沼あり岩場ありの環境からして植物相は想像以上に豊かです。

|

教員:

梅沢 俊 (植物写真家) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 土曜市民セミナー, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

札幌の市街地から20km以上離れた定山渓温泉は、明治6年にライマンにより報告された「北海道地質測量報文」にも記載されており、歴史があり、北海道を代表する大規模温泉地の一つです。一方、市街地にある温泉は昭和50年代以降にボーリングにより開発されたもので、生活圏内にあり利便なことから急激に増加し、現在では銭湯やマンションなど約50施設で利用されています。ところが、この市街地に隣接した藻岩山、円山、荒井山、手稲山のふもとに、明治から昭和初期にかけて8つの温泉利用施設がありました。温泉は自然湧出や定山渓から引いたもので、古い資料などから、その全貌を明らかにします。

|

教員:

藤本 和徳 (総合研究気候地質研究所) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

博物館にあるさまざまなモノは、コト(=事/言)つまり情報とセットになって初めて意味をもちます。モノが具体的で目に見えるのに対し、コトは不確定で捉えがたい面があります。それぞれをハード/ソフト、あるいは理系/文系の対比で捉えることもできるかもしれません。「総合」博物館とは、まさにモノとコトの総合でもあります。総合博物館初の文系館長がコトへのこだわりを語ります。

|

教員:

津曲 敏郎 (文学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 土曜市民セミナー, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

「蝶は花の蜜を吸い、花は蝶に花粉を運んでもらうことで、両者はお互いに利益を得ている」- 広く知られるこうした理解は間違いではありませんが、詳しく調べると両者の関係はけっして固定的ではなく、環境や相手の振る舞いに応じて変化するダイナミックな関係であることがわかってきました。本講演ではまず、昆虫と被子植物が互いに影響を及ぼし合ってきた進化の歴史を概観します。また身近な例として、セイヨウオオマルハナバチの移入によって生じる問題などを取り上げます。これは現在進行中の流動的な現象であるため、正しい答えを示すというよりも、様々な側面を見ることで自然を複眼的に考えるきっかけになればと思います。

|

教員:

稲荷 尚記 (総合博物館資料部) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

鱗翅目(チョウ目)は顕花植物と共に進化してきた昆虫です。その幼虫の大部分は顕花植物を食べて成長し、成虫は花の蜜を吸うものが多く、顕花植物とは切っても切れない関係にあります。したがって、あの薄い葉の中の組織だけを食べて成長するガの仲間がいてもなんら不思議は無いのですが、ハモグリガ類の話をすると信じられないと思う人が多いのも事実です。今回、お話するホソガ科も、その殆どの種類の幼虫が葉の中の組織だけを食べて成長を完了するハモグリガ類の仲間です。したがって、成虫(ガ)になっても非常に小さく、世界最小のガの一種も、このホソガ科にみられます。しかも、幼虫は成長に伴って葉の中の食べる部分を変え、形態や摂食方法を変える種類もいます。鱗翅目(チョウ目)の中で、このように形態変化(可変態)をしながら成長することが知られているのは、ホソガ科を含めてわずかのグループに限られています。この講座では、ホソガ科の様々な形態変化と分類の関係を中心に、私がたどってきた研究の道筋を織り交ぜながらホソガ科の話をしたいと思います。

|

教員:

久万田 敏夫 (元農学部) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

アフリカで最も狭い国の1つベナンは、多数の民族をかかえながらも民主化を果たし、また、ブードゥー教など豊かな伝統的な文化が息づいている大変ユニークな国です。今回のセミナーでは、これまでのような型にはまった報告ではなく、ドラム演奏やパフォーマンス等を交えて、アフリカの今日を紹介します。陽気な、そして奥深いアフリカの雰囲気を味わってください。

|

教員:

Orou Matilo Timothee Bio Augustin (環境科学院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

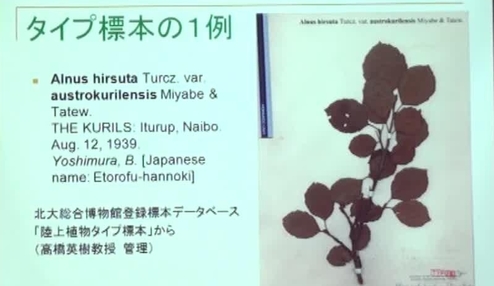

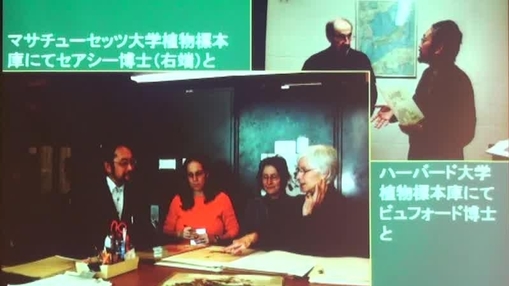

企画展示「クラーク博士と札幌の植物」の内容紹介を行います。

クラーク博士は1876年7月31日に札幌に到着し、翌年4月16日には札幌を離れました。この間に、札幌農学校の礎を築き、実学主義・フィールド主義を実践したことで知られています。本展示では一昨年(2009年)にアメリカと日本で「再発見」されたクラーク博士とペンハローが札幌周辺で採集した維管束植物と地衣類の標本を公開し、北大に脈々と伝わるフィールド主義の原点をご紹介します。あわせて、日本の植物が植えられているマサチューセツの様子や、クラーク博士関係の手紙なども紹介する予定です。

|

教員:

高橋 英樹 (総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

四方山話(よもやまばなし)

|

とかくつまらないもの、役に立たないものの例えに使われる“ 石” ですが、私たちの身近にある岩石・鉱物は人間にとって色々な意味で重要な存在でもあります。今回は、私たちの日常生活の中で意外なところで利用され恩恵を被っている身近な“ 石” について、幾つかの例やエピソードを交えて紹介すると共に、今や21 世紀の人類にとって最大の課題でもある特殊な岩石が関係した資源問題についても言及します。

|

教員:

松枝 大治 (総合博物館) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

バイカル・北海道考古学プロジェクトの取り組み

|

人類は、大陸から島嶼まで多様な環境に適応した独自の文化を生み出してきました。

しかし、この適応行動には、大きな転換点が存在したことが知られています。その一つは季節的環境変化の大きな北方圏への進出であり、もう一つは海洋環境への適応でした。

この夏、北の花の浮き島と呼ばれる礼文島に世界の11カ国の大学から研究者と学生が集い、環境変化と人類文化の多様性を調査する国際フィールドスクールがスタートしました。

地球規模での環境変動と文化的多様性、大陸から島への移住行動と民族形成など7年にわたる長期プロジェクトで何を明らかにしていくのか。動き出した国際共同研究の意義を解説します。

|

教員:

加藤 博文 (アイヌ・先住民研究センター) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, アイヌ・先住民研究センター, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

人文科学は結局のところ、人間とはなにかを追求する学問であり、自然科学は、人間の存在基盤・条件を解明する学問だと考えられます。考古学は、人間活動の結果残された物的資料によって、その活動を復原・推定し、人間の歴史を理解する学問です。わたしたちの暮らす北大キャンパス-札幌の街-石狩低地帯から考古学的に北海道の歴史を考えてみましょう。

|

教員:

天野 哲也 (総合博物館/理学院) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

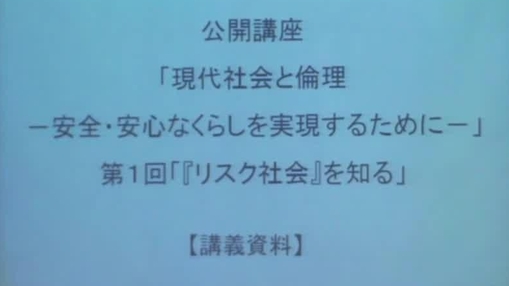

「リスク社会」を知る

|

現代社会の特質を表す1つの有力な概念として「リスク社会」というものがある。近代化の進展過程で、科学・技術の発展を通じて、人間社会は貧困や病苦という宿敵と戦い打ち負かしてきたが、その反面、科学・技術の発展は、社会全体を蝕み変形させる「副作用」=リスクも同時に生み出してしまった。このリスク社会の実態と、リスク社会において倫理は意味をもちうるか否かについて考察を加えていく。

|

教員:

筑和 正格(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/国際広報メディア観光学院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 文学/思想/言語, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

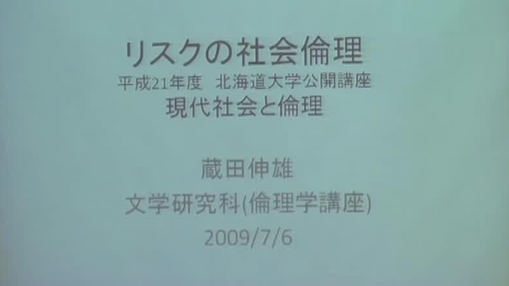

リスクの社会倫理

|

便益の分配は必ずしも公平になされているわけではなく、環境リスクを始めとしたさまざまなリスクも、社会的弱者に課せられる傾向がある。それは社会的不平等に由来するものであるが、専門家や行政の持つ知識や情報と市民のもつ知識や情報との格差にも由来する。様々な権利を保護し、弱者へのしわよせを回避する必要があるが、そのためにはどのような民主主義が適切かを講じる。

|

教員:

藏田 伸雄(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 心理/社会学, 文学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

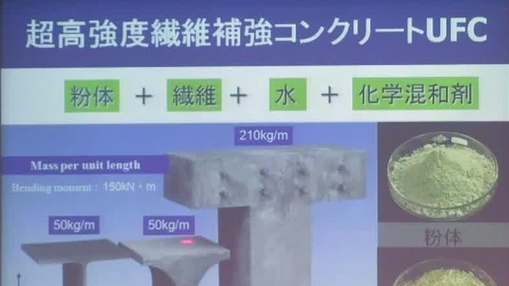

循環型社会における安全・安心な社会基盤構造物

|

防災、都市再生、生活環境、国土保全、交通輸送などに資する社会基盤構造物は、莫大な予算の下、大量の資材、人材、時間をかけて構築される。循環型社会や少子高齢化社会に対応した社会基盤構造物の設計、施工はどうあるべきか、技術的な解決策はどのようなものかについて、建設基幹材料であるコンクリートを使用する場合について述べる。また、大更新時期を向かえる社会基盤構造物をどのように延命させ、使いこなしていくかについても述べる。

|

教員:

杉山 隆文(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

企業不正と倫理

|

景気が悪くなると、好景気の時には見えなかった経済のひずみが現れる。企業不正、不祥事はその典型である。その多くは、企業やその経営者の倫理観が保持されていれば防げたはずのことであった。一方で、企業を監査する会計専門職にも、高い倫理観が求められている。ここでは、いくつかの企業不正の例を取り上げながらその倫理的側面について、会計・監査の立場から検討していく。

|

教員:

吉見 宏(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 経済学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

今から約3億6000万年前のデボン紀に、暖かい沼地の浅瀬から勇気ある両生類の先祖(ユーステノプテロン)が陸を目指した。それは、水圏からの脱出、すなわち体重を支えるための骨格の劇的な進化と、空気中の酸素を獲得するための未完成な肺の誕生を生み出した。この陸上への進出がなければ、私たちヒトは今日存在しなかったのである。

本講座は、現存する両生類の中で特異的に進化した無尾目を、形態や生態、繁殖戦略や鳴き声といった生物学的側面と、絵本や物語また食文化といった文化的側面から分析し、激変する両生類周辺の環境を通して、総合的に両生類を捉えようとするものである。また文系理系を問わず、授業を通して将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスターしようというものである。

|

教員:

鈴木 誠(北海道大学高等教育推進機構 ) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 全学教育科目, 学部でさがす, 理学/自然科学, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

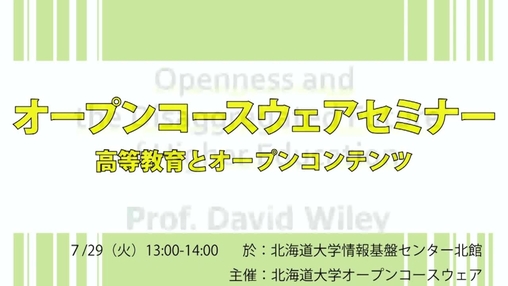

Open educational resources such as MIT OpenCourseWare demonstrate that educational materials are increasingly becoming a free,ubiquitous infrastructure for teaching and learning. Leveraging free and open access to a wide range of high quality educational resources can allow the faculty member to drastically change their role in supporting learning. The increasing connectivity of teachers and learners via email,SMS,instant messenger,Twitter,and other tools allows us to move beyond “groups” in our thinking of multi-person assignments to a broader,more loosely knit notion of networks of learners. Large-scale,collaborative social networks challenge our ideas of academic honesty but are a simple fact of life that instructors can either fight or leverage. Open educational resources and social networks point toward a future for higher education in which services traditionally consolidated within a single institution (e.g.,providing content,providing learning support,providing assessments,providing degrees) are disaggregated and provided by a number of institutions that compete on quality of service and price for learner business.

|

教員:

|

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~人間と機械でつくる未来社会~

|

みなさんはロボットというと、どのようなものをイメージしますか? 実在のロボットを思い浮かべる人、アニメやマンガや映画に登場するものを想像する人……おそらくそのイメージは千差万別でしょう。

私たちのまわりを見渡すと、実はいたるところにロボットが入り込んでいます。家電製品や自動車にも、ロボットに使われているのと同じ技術が組み込まれたものが少なくありません。さまざまなロボット技術は、これから先、社会のあらゆる分野で私たちの生活や仕事を支えていくことが予想されます。あなたなら、こうした技術をどのように使ってみたいと思いますか?

今回のサイエンス・カフェでは、ロボット技術の研究開発で今何がホットなテーマになっているのか、実際の研究成果である「スマートスーツ」を会場で実演してもらいながら、お話をうかがいます。専門家と一緒に、「すぐそこ」にロボットがいる未来を考えてみませんか。

|

教員:

田中 孝之(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 工学/情報, 情報科学研究科, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~流通経済論で考える~

|

あなたは今日何を食べましたか? その中に国産の食材はどのくらい含まれていたでしょうか?

毎日の生活の中で「食べる」ことは当たり前のことのように思いがちですが、我が国の食料自給率は40%にとどまっています。そんな中、安全性や品質への不安から、国内産の食材への需要はますます高まっています。「安全でおいしく安い食品」が欲しい―。私たち消費者にとっては当たり前のニーズですが、そこには矛盾があります。安全性や品質を高めようとすればそれに応じたコストがかかるからです。繰り返される産地偽装や改ざんは、決して許されることではありませ んが、その背景には「安全でおいしい食品」を少しでも「安く」手に入れたいという私たちの意識・行動が影響しているのです。 今回のサイエンス・カフェでは、より安心・安全な食生活実現にむけて、消費者の行動と食品流通の関係に、流通経済論の視点からアプローチします。 「食べること」に関わる一人として、今一度、自分たちの「食」のあり方を見つめ直してみませんか?

|

教員:

坂爪 浩史(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 経済学部, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~科学的にとらえた“ランダム”の世界~

|

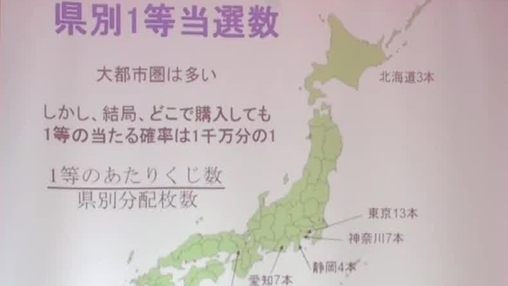

「ランダム」という言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか? 日常生活では、いい加減、バラバラ、でたらめ、不規則、予測不可能・・・などの意味で使いますよね。

しかし、一見矛盾するようですが、ある現象が「ランダム」だというとき、私たちは、そこには何か、共通の性質を感じているのではないでしょうか。

「ランダム」な現象は、身のまわりのいたるところに現れます。その現象は、様々な学問分野で研究されています。ランダムな現象の性質を知ると、それを利用することができます。例えば、宝くじやギャンブルなどは、「ランダム」の持つ規則性をうまく使っています。スーパー・マーケットの会計に並ぶお客さんを効率よくさばくための「最適なレジの数」を考えるときにも、「ランダム」の持つ規則性が利用できます。会計での客の待ち時間を「予測」し、適切に設定することができるのです。

この他にも、情報通信、株価変動、インフルエンザの感染過程、わたしたちの脳の神経ネットワークにおける情報処理、さらには人文科学も含めた、実に多種多様な分野で、「ランダム」は研究されています。「ランダム」の規則性を知り、必要ならば、それをコンピュータ上で再現する?シミュレーションする?ことで、複雑にみえる世の中のカラクリが見えてくるからです。「ランダム」を深く知ることは、わたしたちの生活を便利にしたり、面白く、豊かなものにしてくれます。

今回のサイエンス・カフェでは、科学的にとらえた「ランダム」をわかりやすく紹介します。学校ではあまり人気のない確率・統計の有用性も、実感してもらいたいと思います。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

サケは海からの贈り物

|

サケは川で生まれて海に降り,大海原でエサをたくさん食べて,体が十分に大きくなると生まれた川に戻って産卵し,子孫を残してその一生を終えます。川をさかのぼって産卵するとき,サケはクマやワシなどの陸上動物に食べられたり,死体が分解することで,海の豊富な栄養素や物質を陸域に運びます。まさに,サケは海からの贈り物です。皆さん、自然の中でのサケの役割を学び、そして、そんなサケの様子を道南のユ-ラップ川に行って観察してみませんか。

スケジュール

8:40 受付開始(北大水産学部)

9:00 開会式

9:10 北大水産学部を出発

11:00 遊楽部川上流に到着。シロザケの遡上やオジロワシの観察会

12:15 遊楽部川中流へ移動。橋の上からシロザケの観察

12:45 八雲町総合保険福祉施設シルバープラザへ移動,昼食

13:30 帰山教授による講義

14:30 講義終了,質疑応答

14:40 原研究院長による修了証書「未来博士号(水産科学)」の授与式

15:10 北大水産学部へ出発,車内でアンケート記入

17:00 北大水産学部到着・解散

リンク

・北海道大学水産学部

・日本学術振興会

|

教員:

帰山 雅秀(北海道大学国際本部北極域研究センター) 、 矢部 衞(北海道大学大学院水産科学研究院)、 工藤 秀明(北海道大学大学院水産科学研究院)、 清水 宗敬(北海道大学大学院水産科学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, ひらめき☆ときめきサイエンス, 公開講座でさがす, 北極域研究センター, 水産学, 水産学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

不安定核への平均場アプローチ

|

広範な質量領域での原子核の構造を包括的記述する理論的枠組みとして有望視されている自己無撞着平均場理論の骨格を習得することは目的である。特に、近年の原子核物理での中心的課題となっている不安定原子核において現れる特徴的な核変形、集団励起や対相関現象の基本的知識とこれらを記述するための理論的方法を習得することを目的とする。

|

教員:

松尾 正之 (新潟大学 理学部) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部, 理学院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

遺伝子組換え作物は、賛成あるいは反対と二者択一の議論がなされています。北海道は、全国に先駆けて栽培条例を策定しました。座長としての見解、条例内容、一般市民との対話で得られたこと、そしてこの問題から、これからの科学技術のあり方をお話し致します。

第3回北海道大学遠友学舎炉辺談話

日時 2009年1月22日

場所 北海道大学遠友学舎

|

教員:

松井 博和(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2008

|

タグ:

Agriculture, Fireside Tales from "Enyugakusha", japanese, School of Agriculture, Search by Public Lecture |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

地球人口の爆発的増加による食料危機が早くから叫ばれていたが、今日、食物とエネルギーをめぐる穀物の争奪に伴う、新たな食料危機が生じている。さらに、温暖化、水危機も加わり、じわじわと地球を浸食している。いたずらに危機感を煽るわけではないが、世界の現状と日本の実態を伝えることで、警鐘を促したい。

第4回北海道大学遠友学舎炉辺談話

日時 2009年2月5日

場所 北海道大学遠友学舎

|

教員:

服部 昭仁(北海道大学大学院農学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

Agriculture, Fireside Tales from "Enyugakusha", japanese, School of Agriculture, Search by Public Lecture |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

都市文化論と「まちそだて」 ―理論と実践論を架橋する―

|

本演習は、「まちそだて」と呼ばれるべき営為について、その根拠を理念レベルにまで遡って理論的に明確化した上で、有効なモデルを構築することを目的とする。

「まちづくり」の必要性が叫ばれてすでに久しいが、一旦「まちづくり」に成功した「まち」が、数年後に再び活気を失ってしまうという現象も頻繁に見受けられる。「まちづくり」の成功と失敗の悪循環が随所で観察されるのである。この悪循環は克服できないのであろうか。

本演習では、「まちづくり」の問題点の検証をふまえて、悪循環を超克する取り組みとしての「まちそだて」を提唱し、その事例を北海道に求め、事例がもつ可能性と改良点の考察に基づく「北海道型まちそだて」モデルの創出を追求する。近代化の独特な歴史を備えているがゆえに、北海道には、日本の他地域の発想を超えた「まちそだて」の可能性があるのではなかろうか。事例が内包するユニークさから斬新なモデルが生まれはしまいか。

|

教員:

筑和 正格(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/国際広報メディア観光学院) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, 国際広報メディア・観光学院/メディア・コミュニケーション研究院, 大学院でさがす, 心理/社会学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |